- トップページ

- エアライン学科ブログ

- O-BON

さて、今日は少し比較文化についてのお話をします。

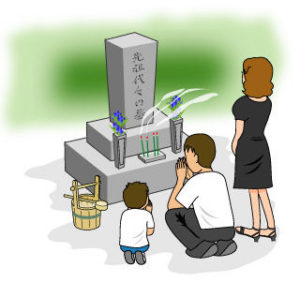

日本の夏行事のひとつである「お盆」。

8月13日、あるいは7月13日から4日間、

この期間にご先祖様や亡き近親者の霊魂を迎えて供養をします。

では、海外にもお盆のような風習はあるのでしょうか?今回、少し調べてみました。

オランダ : お盆はなく、この時期はバカンスの時期。

欧米では夏に長いと1カ月近いバカンスをとります。お盆休みはバカンス中なので、お店

がほとんど閉まっています。この時期に旅行すると現地で大変になりそうですね。ちなみ

に北欧は7月がバカンス最盛期です。

フランス : お盆はありません。

お墓参りの時に先祖に祈りを捧げることはありますが、お墓参りも毎年という頻度でもなく、

かなり人それぞれバラバラで、一般的には頻繁にお墓参りはしない。

フランスにもイタリアと同じ「諸聖人の日」「死者の日」があります。しかし、捉え方は人に

よってバラバラ。ちなみに、フランスでお墓に供えるお花は「菊」が主流みたいです。日本と

同じようなところがあり、ちょっと意外ですね。美しいものを取り入れるイメージのフランス

ですから、「菊」の美しさに魅了されたのか?と思いきや、フランスでも菊が有名で、ちょう

どこのお墓参りの時期に菊のシーズンと重なるから、ということのようです。

日本と同じアジア圏ではどうなのでしょうか?

台湾 : 清明節という節句でお墓参りをする。

4月5日の清明節。お墓を清め、線香をあげ先祖を供養する日です。日本と同様、お墓参り

の際に、草むしりなどお墓周りの掃除をします。このことから、台湾では「掃墓節」とも言わ

れるようです。非常に日本と似ているというより、同じですね。時期が違うだけです。

ミャンマー : お墓参りもしないし、家族のお墓もない。皆、それぞれ別々のお墓に入る。

日本と同じ仏教国であるミャンマーですが、お墓参りという風習はないようですね。同じ

仏教国でも先祖のお墓を訪れ、代々受け継いでゆくという考えがミャンマーには存在しない

ため、お盆のような行事は生まれないようです。お墓を別にすることを寂しい、悲しいと取る

かどうかは、文化の違いもあるので、一概に何が正しいとは言えないのです。

では南半球ではどうでしょうか?

ペルー(南アメリカ):セマナサンタ。聖週間。

キリスト教の行事のひとつのようです。イースター(復活祭)に先立つ1週間が「聖週間」

とされ、キリストの復活に至るまでの受難や死に思いを寄せてまつります。時期は毎年

3月末から4月下旬頃だそうです。

マリ(アフリカ)

月のまわりに輪がある時、死んだ人のソウル(魂)が帰ってくるため、色々な所に水を

ためておく習慣があるようです。日本のお盆では迎え火、送り火、灯篭(とうろう)流しなど

火を使って死者を迎える風習がありますが、マリでは水のようです。アフリカなので、水が

貴重だというところからでしょうか。

日本のお盆に近い風習をもつ国があることに驚きです。

日本のお盆は伝統的な風習ですが、現在は「お盆休み」という夏休みに近いニュアンスを感じる

こともあり、本来の意味で過ごすことが少なくなってきているように思います。

では外国人からお盆とは何かと聞かれたときに、きちんと答えられるようにしておきたいものです。

でも、どうやって外国の方にどう説明すればいいでしょうか?![]()

まず、お盆は『O-Bon』 という表現でいいのですが、海外の人が『O-Bon』と言ってもわかりません。

My grandfather’s ghost is coming back!(私のおじいちゃんの霊が帰って来る!)

とか言ってもおそらく通じないでしょう。日本をある程度知っている人なら別です。

もしかしたら変な宗教を疑われる可能性もありますし、スピリチュアルな能力があるのか

と思われるかもしれません。![]()

ですので、

O-Bon is the Buddhist event that means a memorial service to the spirits of ancestors.

(お盆は仏教のイベントで、先祖の霊を追悼するという意味です)

という感じで話せばわかってくれると思います。![]()

![]()

一言でお盆と言っても、文化が違うと説明も難しいですね。